人間機械協奏技術コンソーシアム

Human machine harmonization

system consortium

コンソーシアムの詳細

人間機械協奏技術コンソーシアムの詳細

1.コンソーシアム構成組織

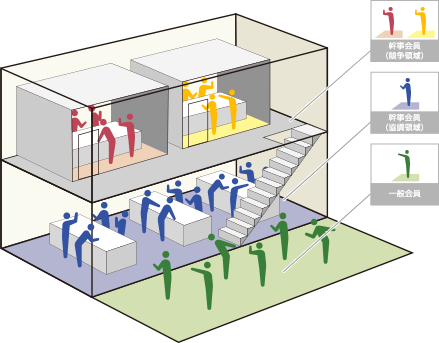

研究開発には、基礎的なことを調べる非競争的(協調的)なフェーズ(建物の1F部分)と、研究が進んで、特定の企業が特定の技術開発を推進する、競争的な開発研究のフェーズ(建物の2Fに上がると「個室」の扉を閉ざして行う研究)とがあります。

このコンソーシアムは、公的な4つの研究機関(名古屋大学、早稲田大学、東京科学大学、産業技術総合研究所)が、多種多様な企業とともに、人間と知能機械がよりハーモナイズするシステム=Harmoware(ハーモウェア)を研究し、その上で動作するアプリケーション(サービス製品)開発を、互いに連携して進める、オープンイノベーションの場を提供します。

2.社会で実装したいと思っている価値

このコンソーシアムでは、ヒトと知能機械が協奏する新しい社会を目指します。いろいろな知能機械を利用して、それらがヒトと協奏できるサービスを提供できる基本ソフトウェアとして、Harmoware(ハーモウェア)を開発していきます。それは、人間の状態を把握し、そのデータベースを参照して、人間の行動を理解し、ヒトの行動に働きかける機能をもつ、新しい協奏サービスプラットフォームとなるでしょう。

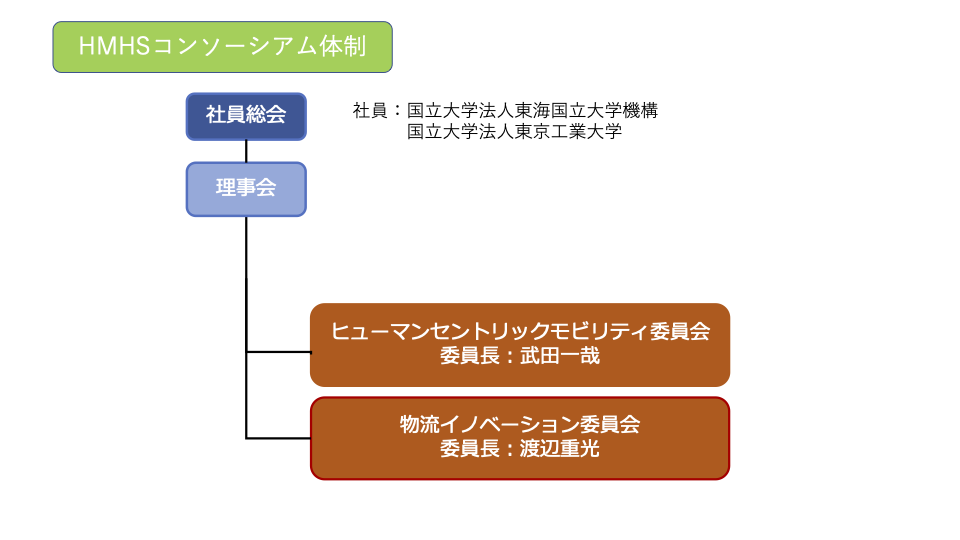

3.コンソーシアムの体制